在骨组织工程中,血管化不足是导致骨修复材料修复效果不理想的关键因素之一。目前,有许多不同方法都试图在骨移植物中构建血管网络,但如何简单、高效地构建具有血管细胞的血管网络并维持其活性仍是一个挑战。苏州大学李斌教授、韩凤选副教授和肖灿教授团队利用微流控技术,一步就可以制备载有大鼠脐静脉内皮细胞(RUVEC)的微血管(BMV)。通过调节微流体流速,可以制备不同尺寸的BMV。所有BMV均支持管内物质的灌注和外渗,且RUVEC可在BMV内壁黏附和增殖。体内、外研究结果表明,内皮化BMV可以促进成骨。该研究不仅提供了一种新型的骨修复材料,也为组织工程中的血管化策略提供了一种新思路。

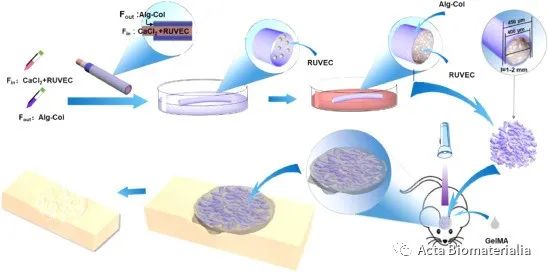

图1. 内皮化仿生微血管的制造和应用示意图

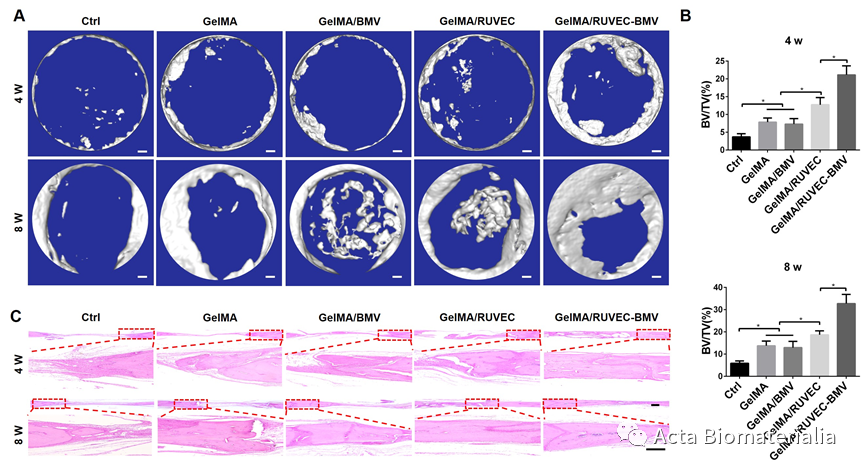

具体而言,该研究以含RUVEC的氯化钙溶液为内相,以含有海藻酸钠和胶原蛋白的混合溶液为外相,当内外相在微流控同轴喷头口接触后,海藻酸钠在钙离子作用下发生交联,最终形成管腔包载RUVEC的内皮化仿生微血管(RUVEC-BMV)。其中的RUVEC能较好保持内皮细胞表型,可分泌骨形成蛋白-2、血小板衍生生长因子-BB。体外研究表明,RUVEC-BMV能促进大鼠骨髓间充质干细胞(BMSC)的成骨分化。而将RUVEC-BMV植入大鼠颅骨缺损并用甲基丙烯酰化明胶(GelMA)填充后,能有效促进骨修复。

图2. 材料对大鼠颅骨缺损的修复。(A) micro-CT图;(B)BV/TV值;(C) H&E染色

作者信息:

李斌教授为苏州大学特聘教授、骨科研究所副所长,获国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重点项目、国际(地区)合作与交流项目及科技部国家重点研发计划课题等资助。李斌团队聚焦脊柱退行性病变的典型和核心问题,围绕脊柱主要结构单元在退变进程中不同阶段的再生修复需求中的共性科学问题,即材料与力学环境对骨和软骨组织的再生诱导及调控机制,开展新型生物医用材料制备、表面功能化、基于材料与力学的细胞分化与组织再生调控等方面的基础与临床转化研究。

论文信息:

Jiayuan Wang#, Huan Wang#, Yong Wang#, Zhao Liu, Zexi Li, Jiaying Li, Qixin Chen, Qingchen Meng, Wenmiao Will Shu, Junxi Wu, Can Xiao*, Fengxuan Han*, Bin Li*, Endothelialized microvessels fabricated bymicrofluidics facilitate osteogenic differentiation and promote bone repair, Acta Biomaterialia, 2022.

本研究受到国家自然科学基金(81925027,82111530157,31872748,32171350),江苏省自然科学基金(BK20191150)支持。

以上文章转载于微信公众号Acta Biomaterialia,如有侵权,请及时联系我们修改或进行删除。