背景介绍

天然纤维集合体,如蜘蛛网、动物羽毛等结构独特、功能丰富。其中,鹅绒因其特殊的分叉结构和优越的保暖性能被广泛研究和应用。鹅绒结构由一根粗的主干纤维和大量细的分支纤维组成。主干纤维提供机械支撑以确保鹅绒的结构稳定性,而分支纤维则能够固着更多的静态空气,起到保暖效果。因此,开发具有仿生结构的人造纤维纺织品仍然是目前一个热点的研究方向。

成果简介

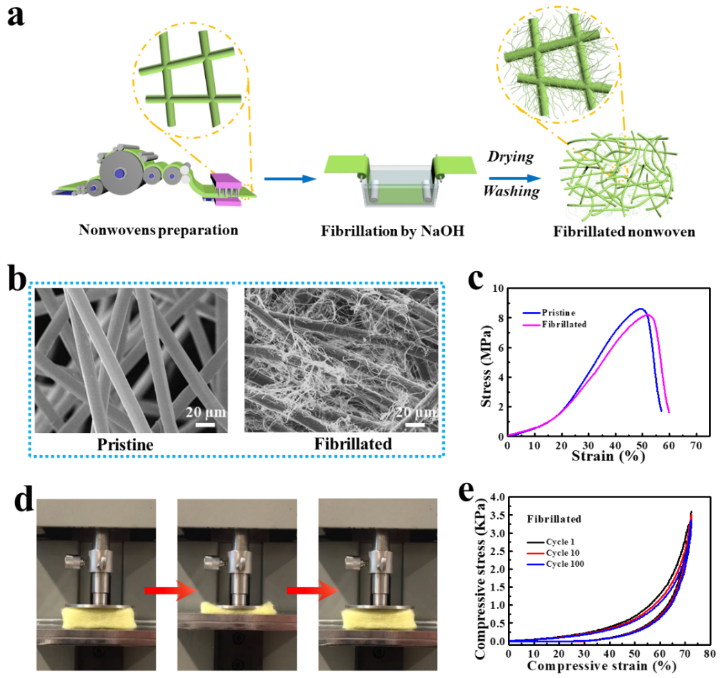

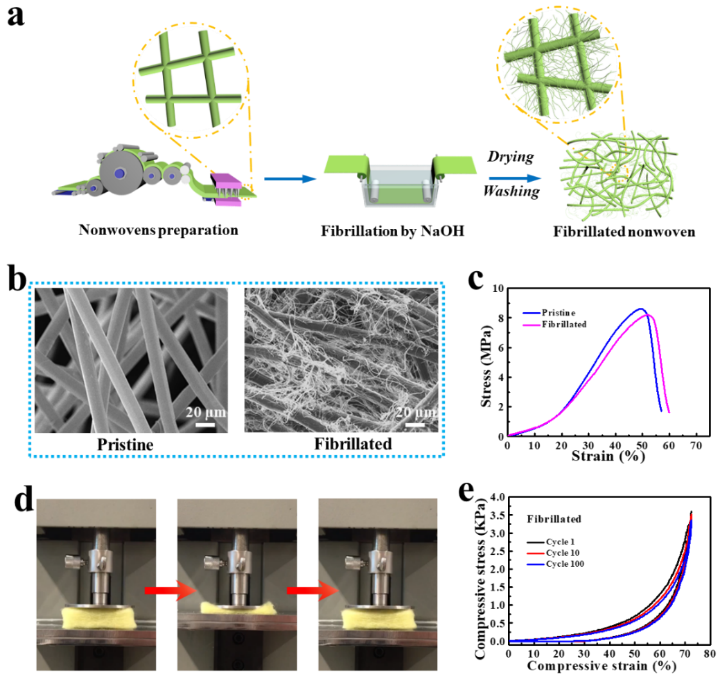

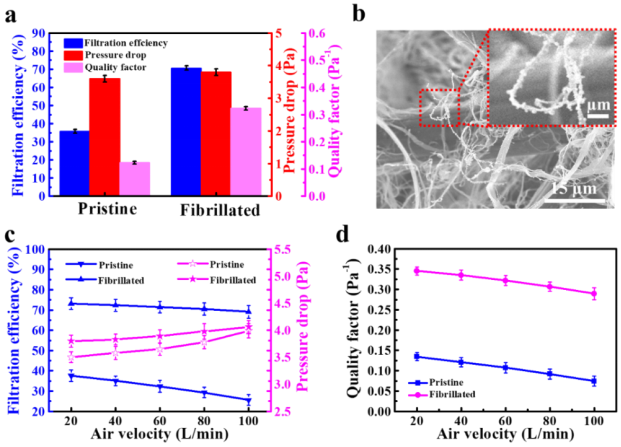

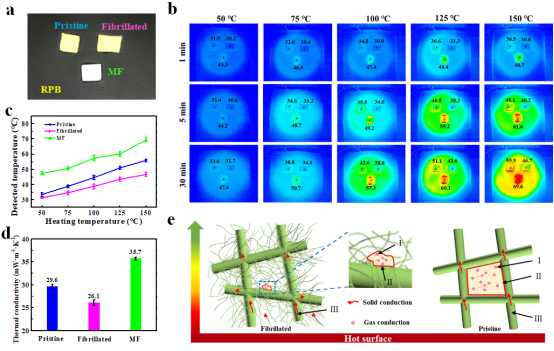

受鹅绒结构的启发,本论文作者开发了一种简单、可规模化生产的方法制备鹅绒状对位芳纶纤维和非织造材料。通过弱碱溶液(低浓度的NaOH水溶液)处理商用对位芳纶微米纤维,在化学水解和物理剪切力的共同作用下,对位芳纶纤维表面剥离生成了大量的纳米纤维分支。与传统的单一结构相比,由鹅绒状纤维构成的非织造布具有典型的多尺度纤维形态、更大的比表面积和更小的孔径,也因此呈现出更强的颗粒吸附能力(为初始非织造布的2倍以上),卓越的吸油能力(吸油量提升约50%)和空气过滤性能(过滤效率提高约1倍),以及高隔热性能(导热系数=26.1 mW·m−1·K−1)。而对位芳纶固有的高强、阻燃等特性,也在仿鹅绒纤维上得到了很好的保留。这种仿生鹅绒纤维的制造过程不涉及复杂的设备和繁琐的程序,因此也具有很好的产业化潜力。

图文导读

图1 鹅绒状对位芳纶非织造材料的制备过程、力学性能及纤维形貌。

图2 鹅绒状对位芳纶非织造材料的吸油性能表征。

图3 鹅绒状对位芳纶非织造材料的过滤性能。

图4 鹅绒状对位芳纶非织造材料的隔热性能表征。

作者简介

柯勤飞,上海应用技术大学校长,教授/博导。主要从事非织造材料与应用、功能性芳香新材料与应用等相关研究工作。先后主持、参加“医用防护材料关键加工技术及产业化”、“静电纺-熔喷复合血液过滤材料的制备与研究”等国家级、省部级项目和企业项目30余项。在Nano Research、Advanced Functional Materials、 Chemical Engineering Journal等期刊上发表学术论文120余篇,并获发明专利30余件,主编国家重点规划教材《非织造学》,获省部级教学成果及科技进步奖多项。

黄晨,东华大学纺织学院教授。主要从事非织造材料结构工艺,以及生物医用纺织材料的研究。主持中央军委重点项目课题、国家自然科学基金青年项目、上海市“晨光”计划以及企业横向项目20多项。近三年作为通讯作者,在Nano Research、Advanced Science等学术期刊上发表20余篇研究论文,授权发明专利10余件,并获得省部级科技进步奖6项。担任中国纺织工程学会科学传播专家、“纺织学报”青年编委等。

东华大学纺织学院博士生徐康丽为本文第一作者,柯勤飞教授和黄晨教授为通讯作者。

以上文章转载于微信公众号NanoResearch,如有侵权,请及时联系我们修改或进行删除。