近期,陕西科技大学教师李永博士和宋浩杰教授受北极熊中空毛发启发,设计制备出了一种光热性能优异的疏水中空碳微管(HCMT),提供了太阳光利用的新思路,丰富了光热材料的设计理念。相关成果以标题为“Bio-Inspired Hollow Carbon Microtubes for Multifunctional Photothermal Protective Coatings”发表在《ACS Applied Materials & Interfaces》期刊上。陕西科技大学材料学院硕士研究生李浩为论文的第一作者,陕西科技大学教师李永博士、吴君博士和宋浩杰教授分别为该论文的通讯作者,此研究得到国家自然科学基金以及中国博士后面上基金等项目的资助支持。

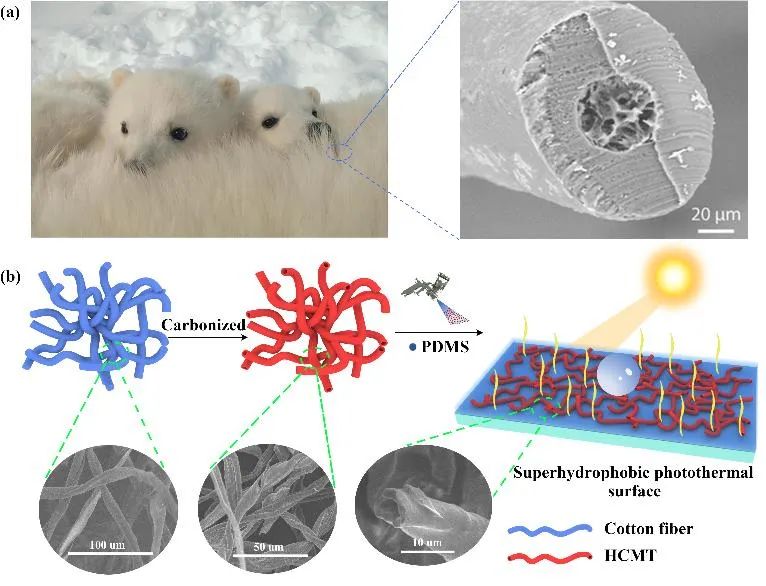

图1. HCMT涂层的制备流程。(a)北极熊的中空毛发;(b)HCMT和涂层的制备。

北极熊的中空毛发能够保护北极熊不受北极寒冷温度的侵扰,有着优异的保温性能。受北极熊毛发中空结构的启发,实验设计制备出了具有中空结构的碳微管(图1)。制备出的中空碳微管有着优异的光热性能,同时,中空结构能够储存在光热转化过程中产生的热量,减少材料升温过程中与环境热交换的热量损失,从而提高对光的利用率。

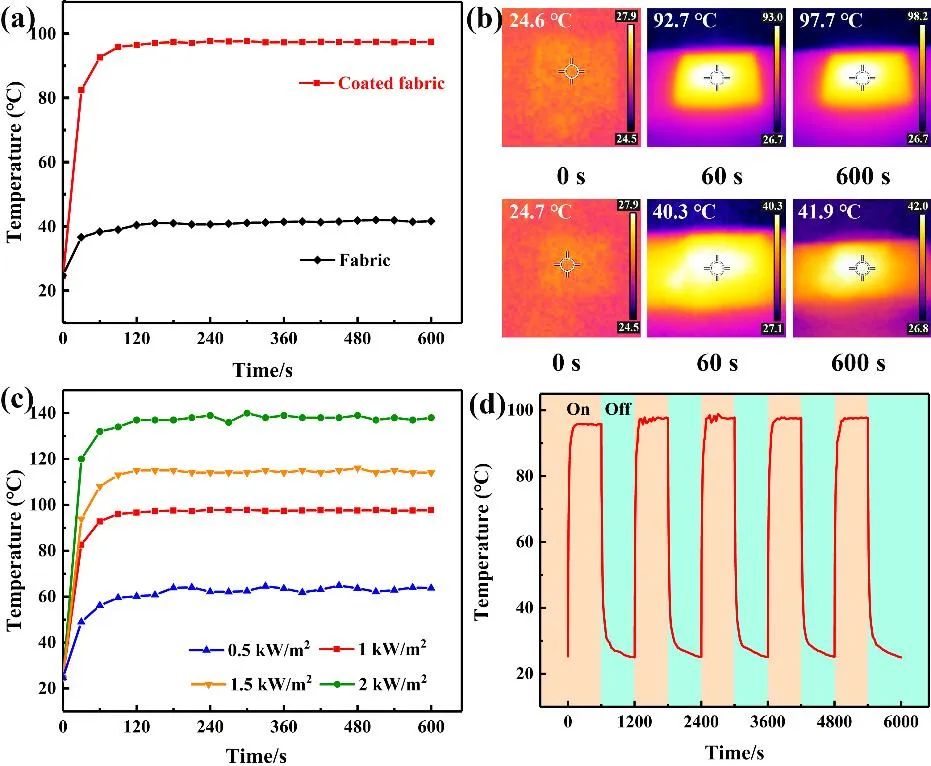

图2. HCMT涂层的光热性能。(a)涂层织物和裸露织物在1 kW/m2光照下的光热升温曲线;(b)涂层织物(上)和裸露织物(下)光热升温过程中的红外热成像图;(c)涂层织物在不同光密度下的光热升温曲线;(d)涂层织物在1 kW/m2光照下的循环升温曲线。

如图2所示,通过实验室的模拟太阳光照射,调查了涂层的光热性能。可以看到,覆有涂层的织物在1 kW/m2光照下能够稳定在97.7 ℃,而裸露织物的平衡温度只有41.9 ℃。此外,对涂层的循环光热稳定性进行了测试(图2d),经过5次的循环光热实验后,涂层依然有着稳定的光热性能。

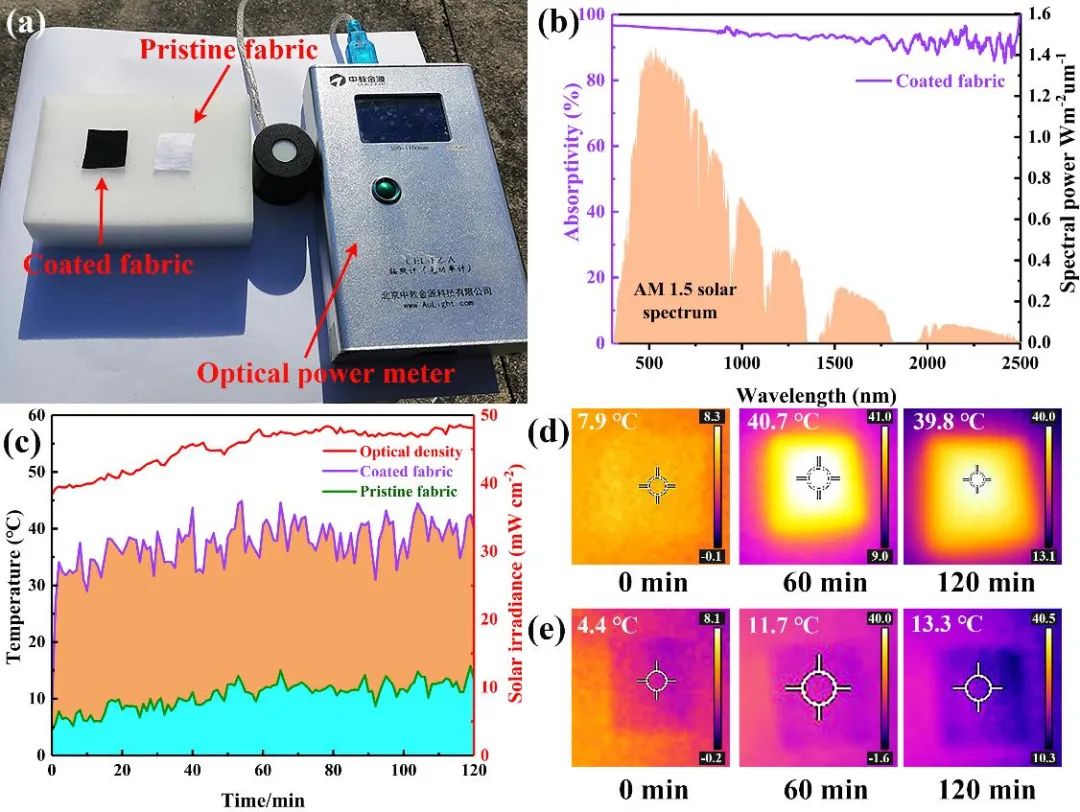

图3. 涂层在户外的光热性能。(a)户外光热实验装置图(11月30日在陕西科技大学的一个屋顶,时间为11:00-13:00);(b)织物的光吸收率;(c)户外光热实验中涂层织物和裸露织物的升温曲线以及环境光密度变化;(d)涂层织物和(e)裸露织物在光热升温过程中的红外热成像图。

如图3所示,在冬天的户外对涂层的光热性能进行了测试,可以看到涂层织物能够达到39.8 ℃,而裸露织物的温度只有13.3 ℃,这表明了涂层有着优异的光热性能和实际应用能力。

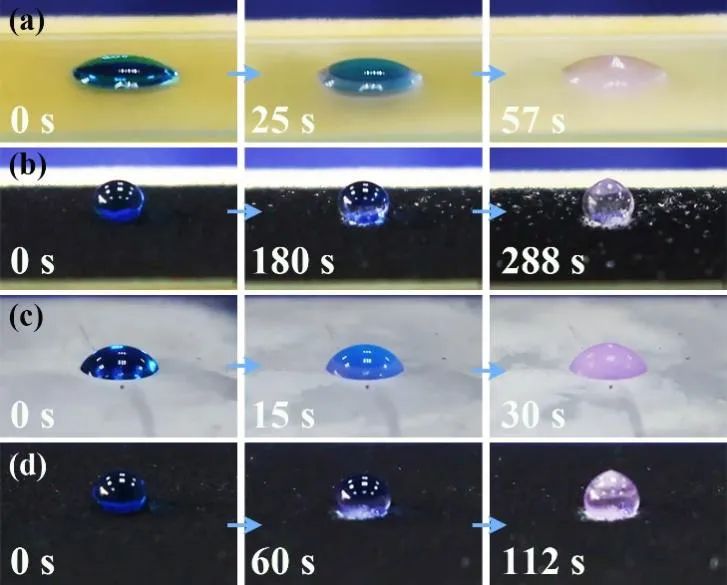

图4.涂层的延长结冰性能。水滴在不同表面上结冰的光学照片和结冰时间。(a)裸露玻璃;(b)涂层覆盖的玻璃;(c)裸露铁片;(d)涂层覆盖的铁片。

通过对比水滴在不同表面上的结冰时间来调查涂层的延长结冰性能,可以看到,水滴在覆有涂层的玻璃上的结冰时间较裸露玻璃延长了约5倍,这是由于形成的超疏水表面能够大大减小水滴与基材之间的接触面积,从而延长了水滴的冻结时间。

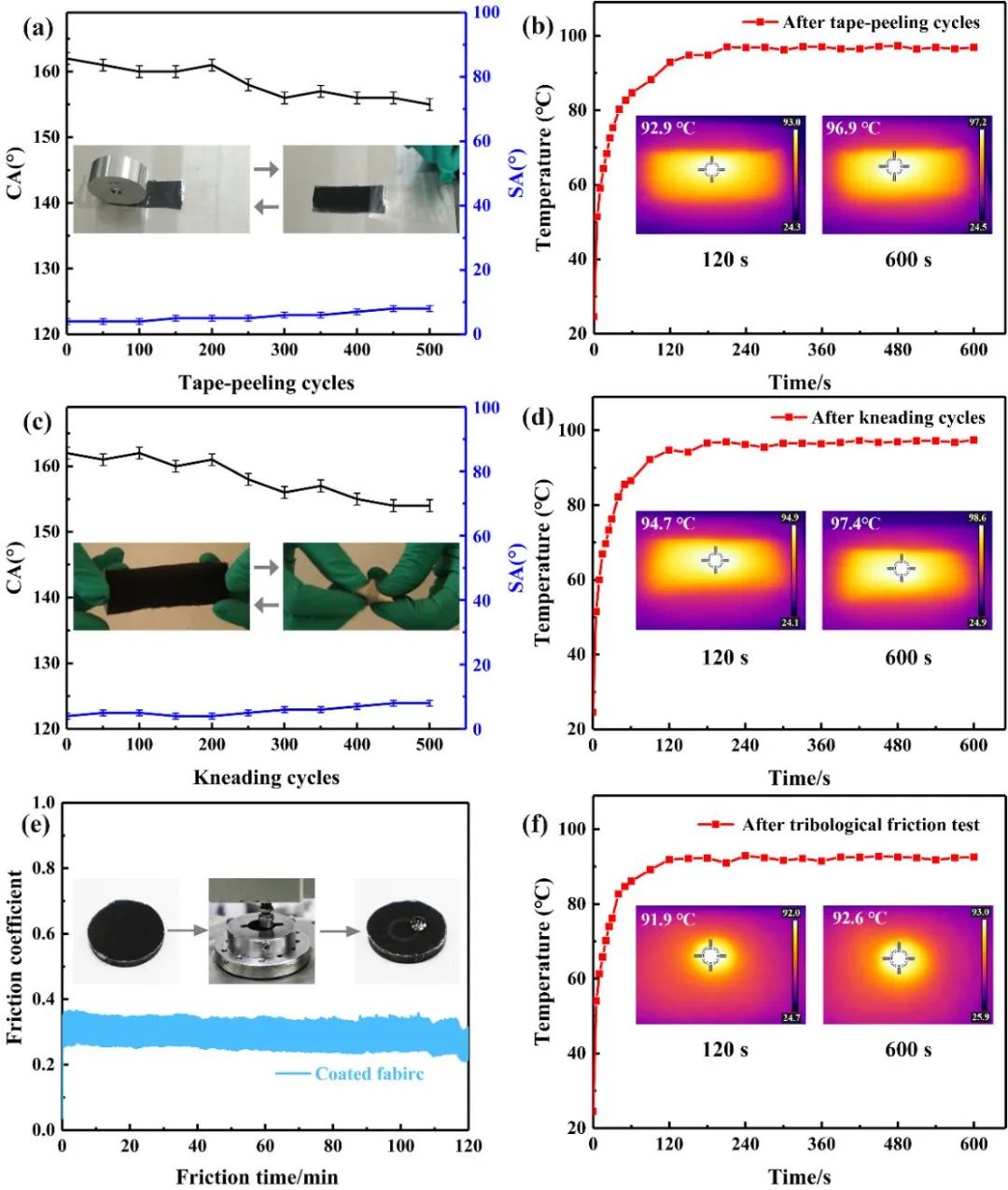

图5. 涂层的机械稳定性。(a)胶带剥离实验和(c)揉搓实验后涂层的接触角和滚动角变化曲线。(e)旋转摩擦试验机磨损实验。涂层在(b)胶带剥离实验;(d)揉搓实验;(f)旋转摩擦试验机磨损实验后1 kW/m2光照下的光热升温曲线。

涂层的机械稳定性通过胶带剥离实验、揉搓实验、旋转摩擦试验机进行测试(图5)。在5 N的压力下进行500次胶带剥离或者在旋转摩擦试验机磨损120分钟后,涂层依然保持着优异的超疏水光热性能,这表明了涂层有着优异的机械稳定性。

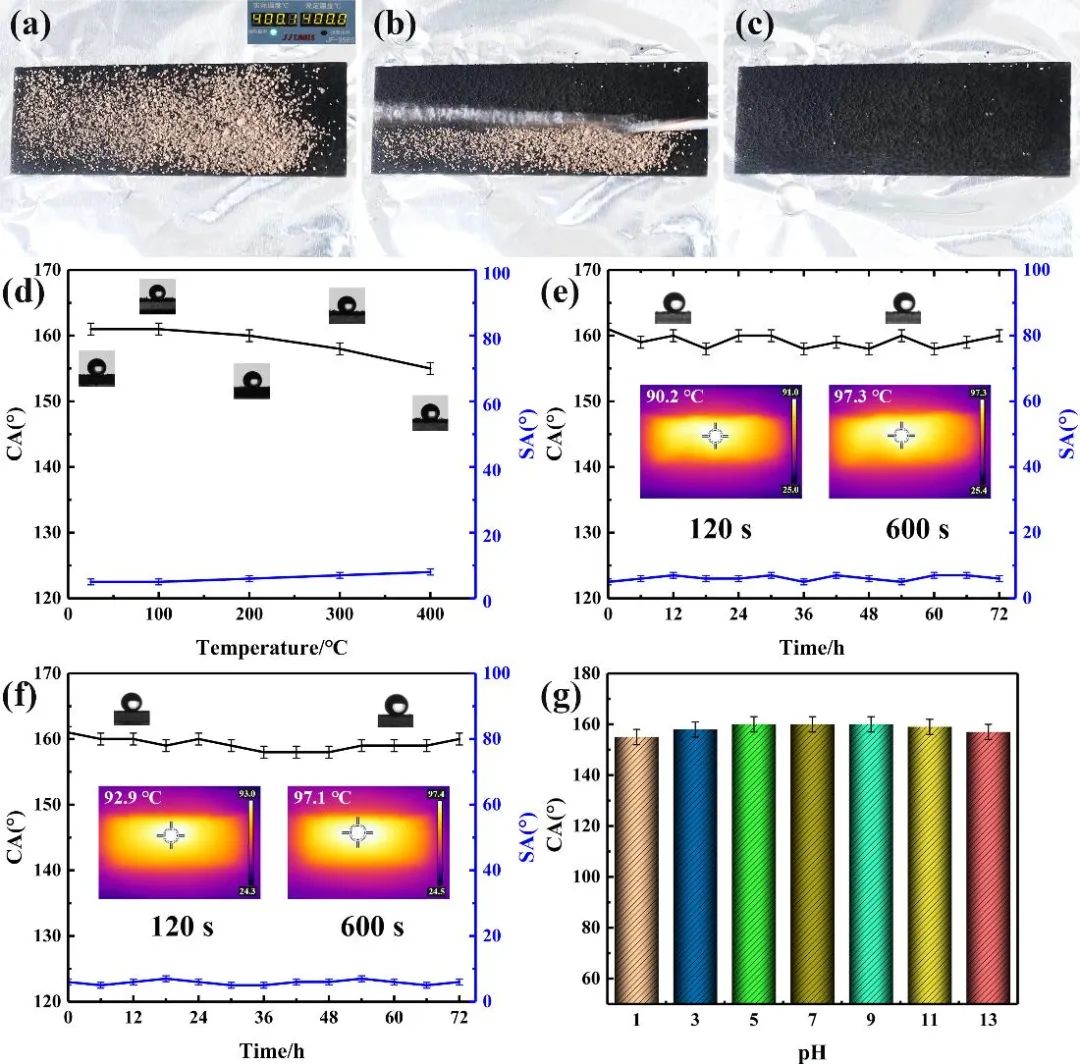

图6. 涂层化学稳定性。(a-c)在400 ℃加热平台上涂层的自清洁性能;(d)在不同温度马弗炉中煅烧1h后涂层的接触角变化;(e)在200 ℃烘箱煅烧72h过程中涂层的接触角变化;(f)150 W UV照射72h过程中涂层的接触角变化。插图为200 ℃烘箱煅烧和UV照射后涂层在1 kW/m2光照下的光热性能测试图像。(g) 涂层在不同pH液体中浸泡72h后的接触角。

如图6所示,涂层的化学稳定性通过高温煅烧(400 ℃)、200 ℃烘箱煅烧72h、UV照射72h以及不同pH液体浸泡72h来进行测试。经过上述实验后,涂层依然保持着优异的超疏水性能。同时,对实验后涂层的光热性能也进行了测试,涂层的光热性能没有受到影响。这些结果证明了涂层有着优异的化学稳定性。涂层优异的机械和化学耐久性能够大大延长涂层的使用时间,具有广泛的实际应用价值。

以上文章转载于微信公众号化学与材料科学,如有侵权,请及时联系我们修改或进行删除。