生命体中的离子通道是一种允许特定离子传输的成孔膜蛋白。通过控制离子的定向传输,离子通道实现膜电位的建立以及离子电流的调控。这些生物离子通道有三种典型特征,表现为离子选择性,离子门控性以及离子整流性(即离子非对称传输)。为了在体外环境实现上述功能,研究人员通过向自然学习,开发了一系列的仿生离子通道。其中,自组装离子通道因其制备条件温和、性能多样化、结构可控等优势受到广泛的关注。

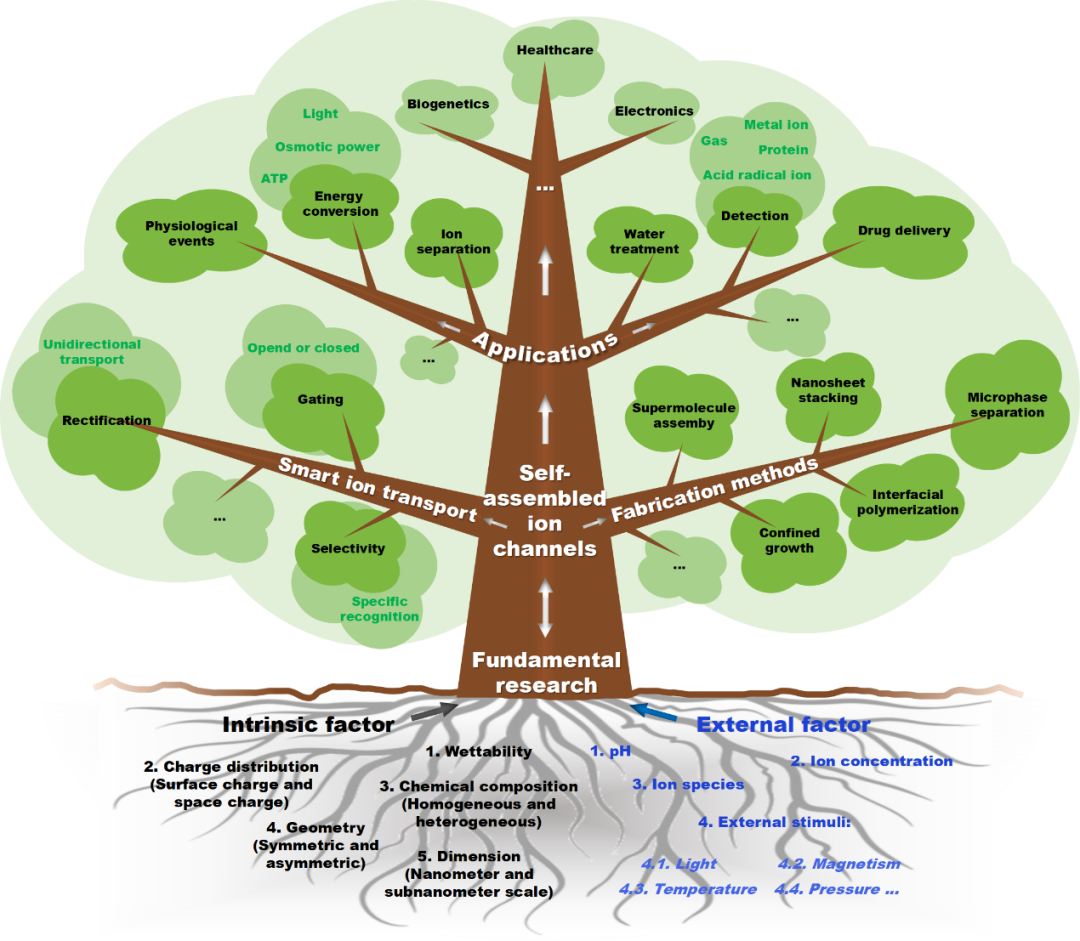

随着材料科学以及纳米技术的蓬勃发展,自组装纳米通道的构筑方法日新月异。中国科学院理化技术研究所江雷院士、闻利平研究员团队对相关领域的前沿进展进行了总结,包括基于超分子组装的纳米通道、基于限域体系的纳米通道以及聚合物纳米通道,涵盖了不同维度(一维、二维、三维)的材料体系。

本文对自组装纳米通道的基础科学研究和实际应用两部分进行归纳总结。

(1)基础科学研究。利用超分子组装、限域生长、界面聚合、相分离等制备方法构筑仿生纳米通道;通过调节通道的浸润性、电荷分布、化学组成、几何结构以及尺寸实现特定的离子传输性能;改变溶液pH,离子浓度、离子种类、外部刺激能可实现对离子传输行为的进一步控制和影响。基于这些基本性质的调控,仿生自组装纳米通道具备与天然离子通道类似的性质。

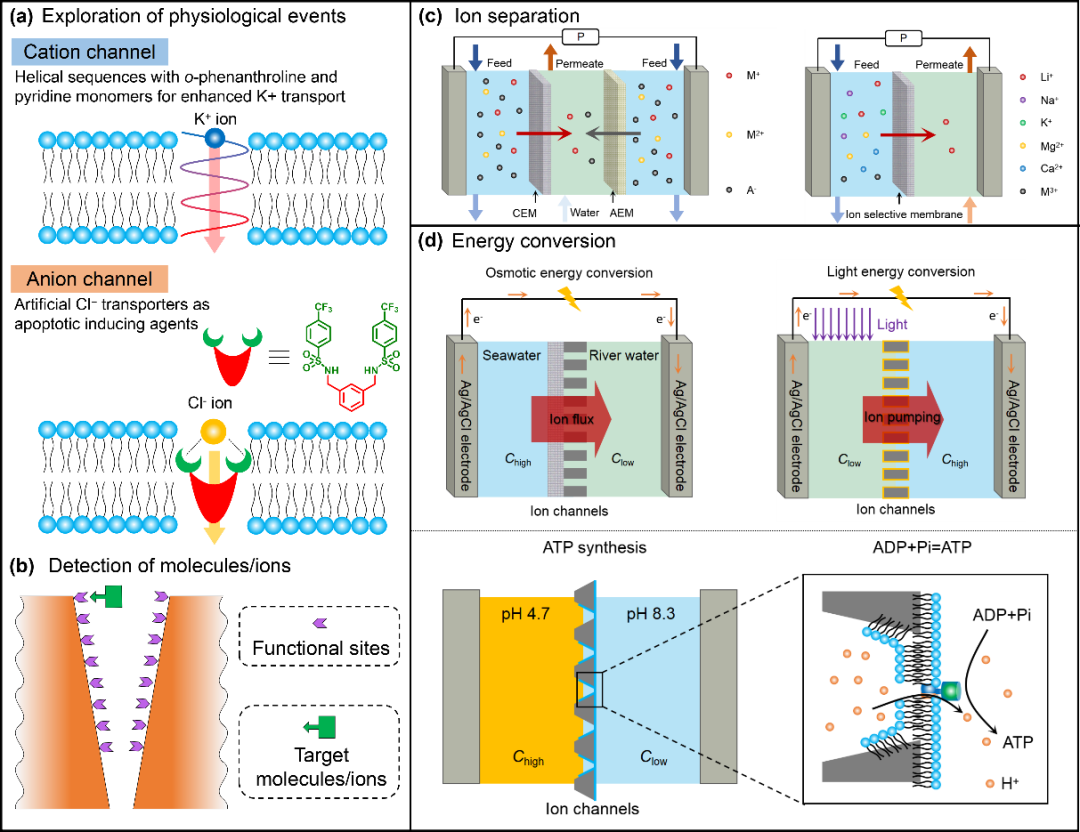

(2)实际应用。仿生自组装纳米通道在诸多领域得到应用。本文中,作者主要介绍了四个方面。首先,这种纳米通道有助于明晰天然离子通道中物质传输的机制,以及探索细胞凋亡等生命活动;仿生纳米通道可用于离子、分子的检测识别,这主要依赖于通道表面的功能基团;纳米通道的选择性赋予膜材料离子筛分的性能,具有纳米通道的膜材料可用于离子分离、富集等;最后,自组装纳米通道在能量转换方面得到广泛的关注。纳米通道的优异传输性能有助于实现高效的渗透能转换、光电转换、以及模拟自然完成ATP的合成。

最后,作者指出,仿生自组装纳米通道在大规模制备、传输机制以及稳定性方面依然面临挑战,这需要各学科的交叉融合加以解决。

以上文章转载于微信公众号 WileyChem,如有侵权,请及时联系我们修改或进行删除。