近日,武汉理工大学苏宝连院士和李昱教授团队联合中科院大连化物所李灿院士团队首次提出了硫化钠-次磷酸钠新型非循环式电子传递路径电子供体对,其可使光催化产氢性能显著提升300%,为其他光催化剂的制氢体系提供了更多可能性。

背景介绍

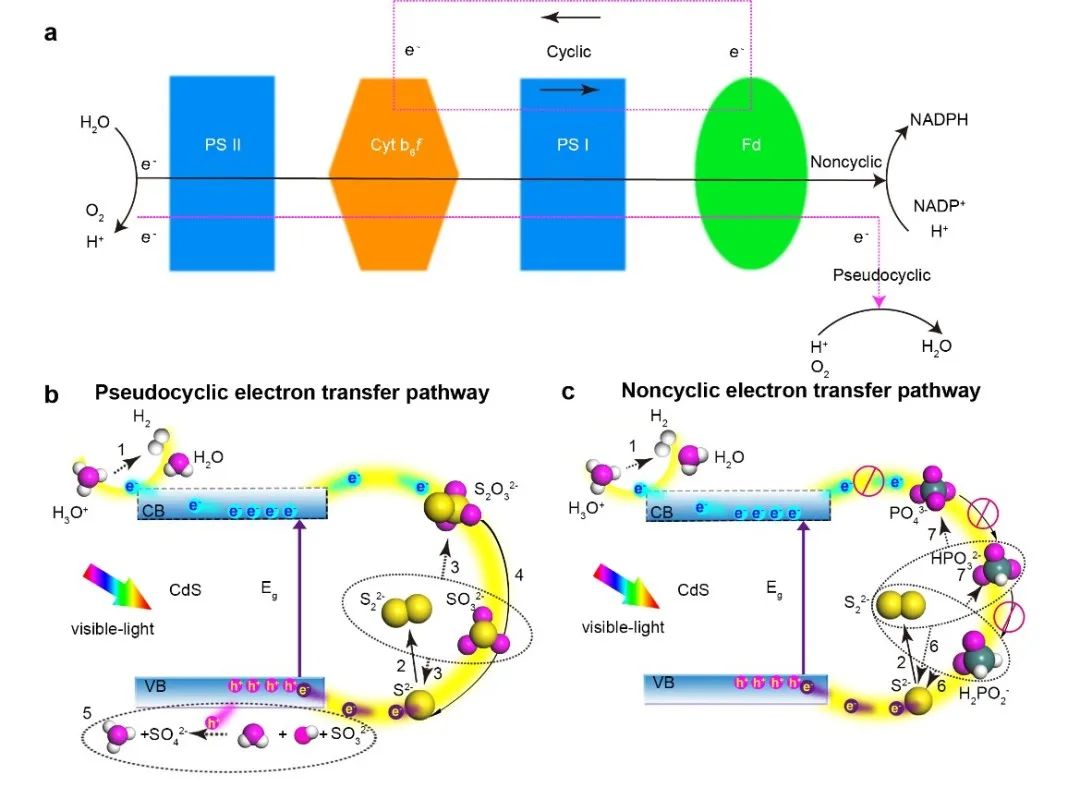

作为一种洁净和可持续方法,光催化制氢系统是由一系列具有光化学催化制氢性质的光催化剂和化学分子的功能及结构单元组成,与自然界绿色植物的光合作用非常类似。常规光合作用过程包括光合作用系统一(合成还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸)和光合作用系统二(水分解产生氧气),分别对应光催化分解水过程的光化学产氢和产氧过程。在植物光合作用系统中,电子的传递主要包含三种形式,即循环电子传递路径、非循环电子传递路径和赝循环电子传递路径。以具有可见光响应的硫化镉半导体光催化剂为例,由于其光生空穴氧化能力不足,采用常规的硫化钠-亚硫酸钠电子供体对会形成赝循环式电子传递路径,消耗光生电子,严重降低其光催化产氢性能。因此,选择一种新型的电子供体对使电子以非循环电子传递路径来进行迁移,从而实现材料光催化产氢性能的显著提升具有重要意义。

图2. 光催化产氢性能对比

本文亮点

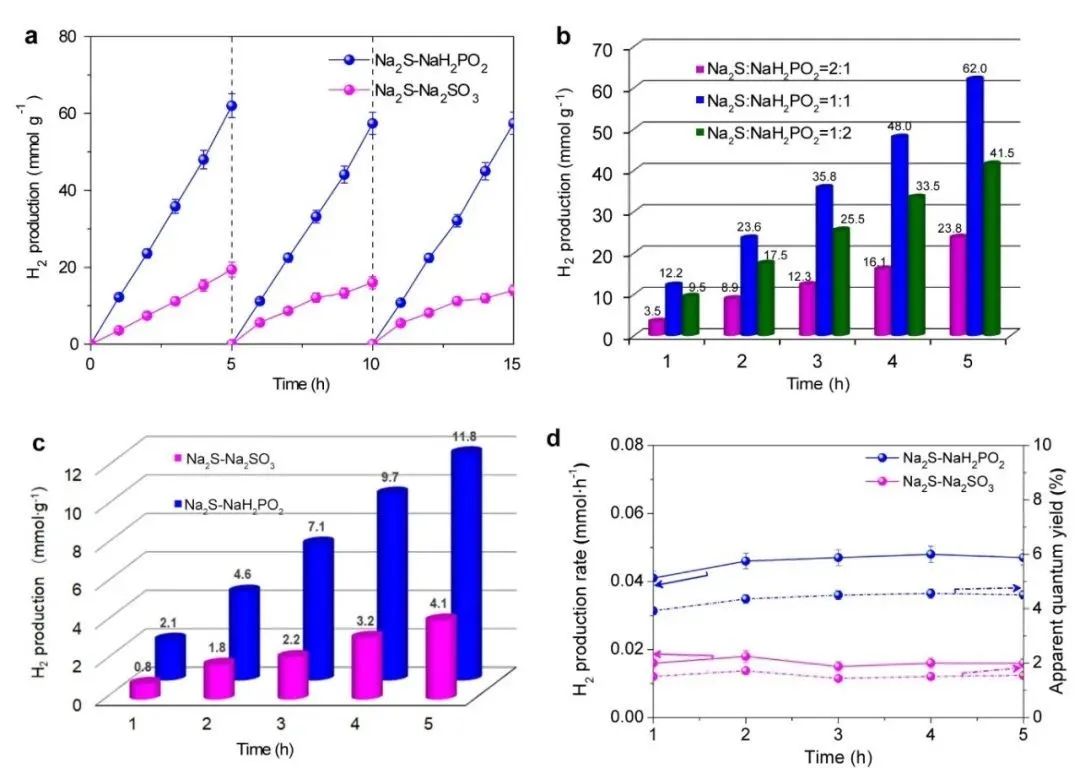

传统的硫化钠-亚硫酸钠电子供体对在光催化产氢过程中遵循赝循环电子传递路径,导致光生电子无法被高效用于半导体光催化产氢。与传统的硫化钠-亚硫酸钠相比,硫化镉纳米颗粒在新型电子供体对溶液中的光催化产氢性能显著提升。在光照5小时内,硫化镉在硫化钠-次磷酸钠新型电子供体中的产氢量可高达约62.0 mmol g-1,远高于硫化钠-亚硫酸钠传统电子供体体系的产氢量(19.4 mmol g-1)。通过对电子供体对进行比例优化,结果表明当硫化钠和次磷酸钠的比例为1:1时光催化性能最佳。此外,分别采用450 nm和500 nm单色光激发,硫化镉在硫化钠-次磷酸钠新型电子供体中的表观量子效率分别为硫化钠-亚硫酸钠体系的291%和1110%,进一步证实新型电子供体对在光催化产氢体系中的优越性。

图3. 光电子能谱及光电化学性质表征

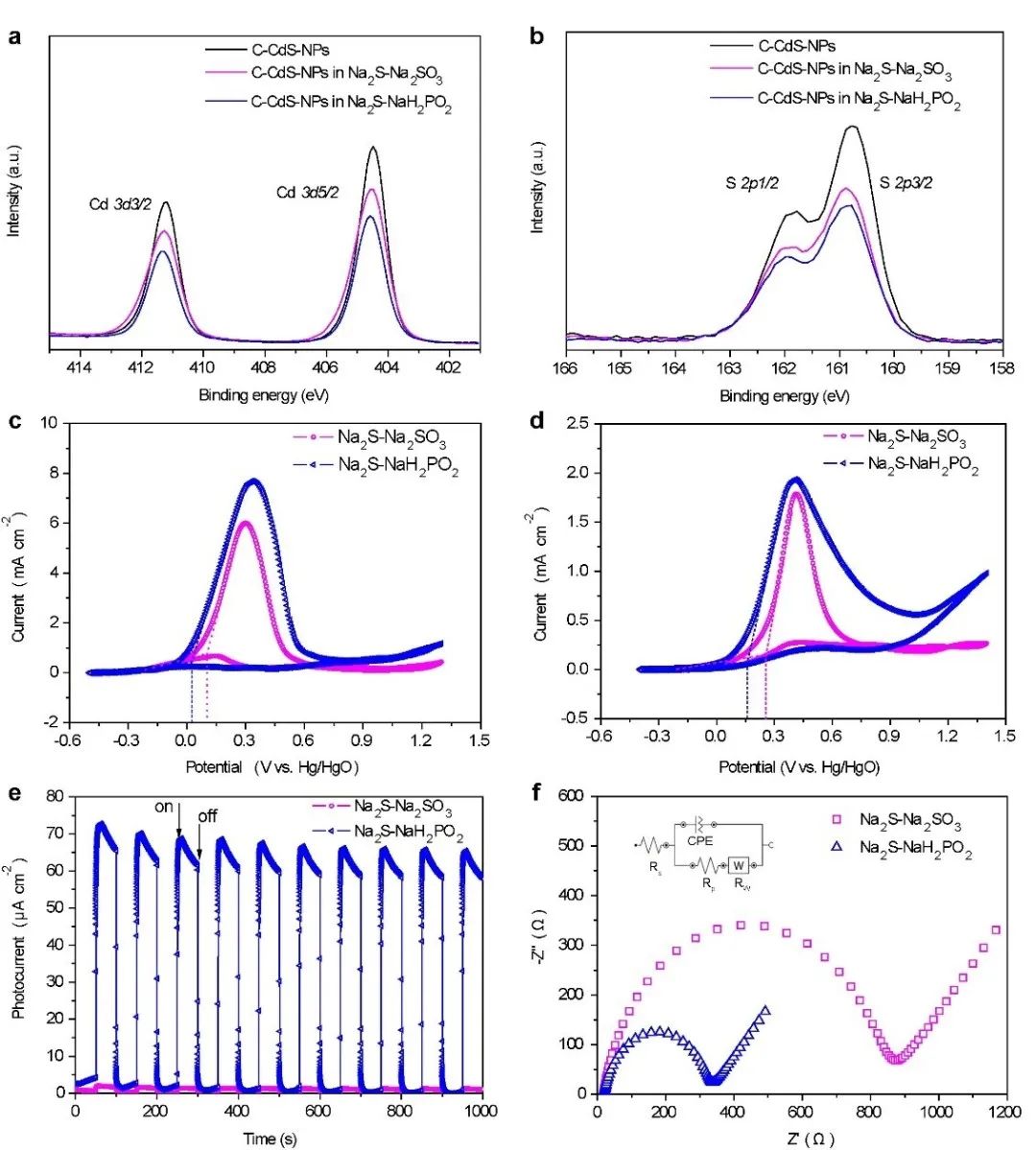

通过比较硫化镉纳米颗粒在新型电子供体中光催化反应前后的XPS谱图,发现催化剂特征峰没有明显变化,说明光催化剂未发生明显光腐蚀,在新型电子供体体系中表现出较好的光催化稳定性。但是,在传统硫化镉-亚硫酸钠电子供体对中会消耗光生电子,其光催化产氢性能降低明显,而新型的电子供体对则有效改善上述缺点,致使硫化镉在可见光照射下具有更好的电子空穴分离效率和传递速率,进而具有更好的光催化产氢性能。

图4. 硫化镉在电子供体对中的产氢性能和氧化还原反应机理

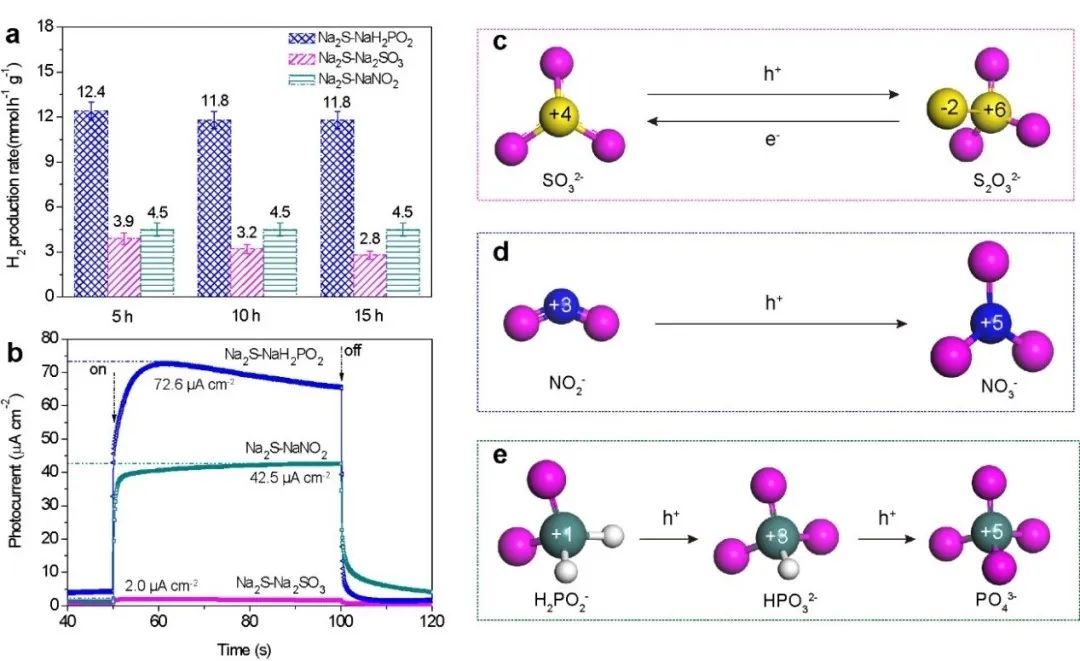

具有非循环电子传递路径的电子供体对可大幅提高半导体的光催化产氢活性和循环稳定性。比较在不同电子供体中的光电流阈值,硫化镉在硫化钠-磷酸二氢钠水溶液体系中具有更高的光电流密度。进一步探究了各类电子供体对在光催化产氢过程中发生的电子转移和元素化合价的变化规律,阐明了硫化钠-次磷酸钠在光催化产氢过程中可以有效促进电子传递和质子转移,从而提高光催化产氢性能。

图5. 不同样品在各电子供体中的光催化产氢性能

在硫化钠-次磷酸钠电子供体对中,不同硫化物光催化剂均表现出更优异的光催化产氢性能,进一步证实了非循环电子传递路径的电子供体对在硫化物半导体的光催化产氢体系中具有普遍适用性。

总结展望

综上所述,该研究以硫化镉为研究对象,详细探究了硫化钠-次磷酸钠和硫化钠-亚硝酸钠两种新型电子供体对在光催化产氢过程中的应用。在光催化反应过程中,次磷酸钠不仅有效避免光生电子的消耗,同时提供额外电子来消耗光生空穴,达到提高产氢活性的目的;同时通过实验也验证了硫化物光催化剂的普适性。本工作以Research Article形式已在CCS Chemistry “Just Published”在线发表,刘婧、王超为共同第一作者,李昱教授、苏宝连院士和李灿院士为通讯作者,武汉理工大学为第一通讯单位。

以上文章转载于微信公众号CCS Chemistry,如有侵权,请及时联系我们修改或进行删除。