深海里的光子玻璃制备高手

你见过全身几乎透明的动物吗?事实上,许多海洋动物,比如水母、虾和鱼类,都会选择在水中使用“隐身术”避免被捕食。

尽管让身体变透明是一个有效的策略,对于需要视觉的动物来说,全身透明是不可能的。为了让眼睛正确地探测周围环境,感光细胞需要通过深色色素彼此隔离。因此,如何隐藏眼睛,成为了海洋动物生死存亡的关键问题。近日,以色列本-古里安大学Benjamin A. Palmer和剑桥大学Johannes Haataja团队,在远洋甲壳类动物幼虫的眼睛色素里发现了由一种光子玻璃纳米球组成的光学反射器,通过调整纳米球的大小和顺序,可实现从深蓝色到黄色的反射率,从而将自身隐藏在不同的栖息地中,同时保持视觉灵敏度。相关成果以“A tunable reflector enabling crustaceans to see but not be seen”发表于最新一期Science,并登上封面。

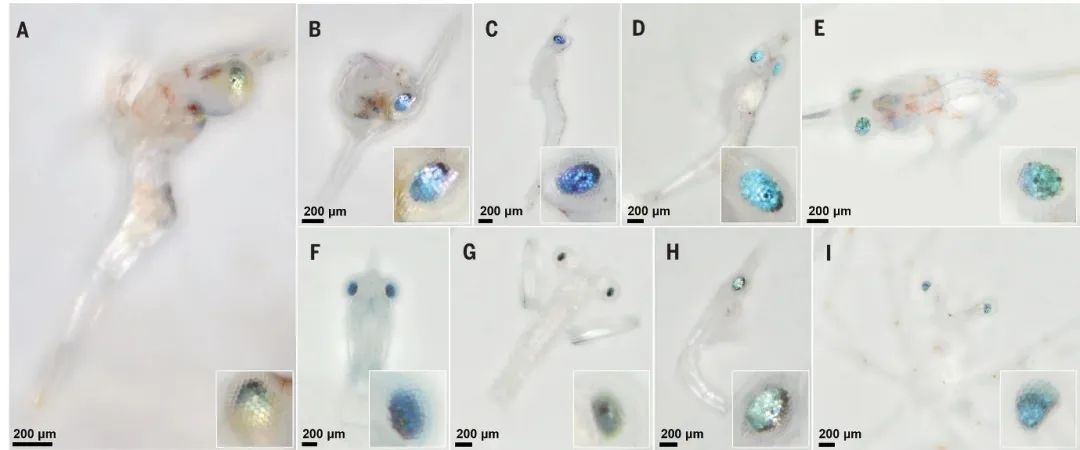

反光伪装

研究人员以多种甲壳类动物幼虫为例,包括罗氏沼虾,龙虾,蟹类等,展示了一种透明动物的反光伪装策略:利用光反射器覆盖眼睛的深色部分,从而达到隐藏自身的目的。进一步计算得出,这些生物的眼睛反射率,与采集区域不同深度的海水反射率在光谱上相匹配,从而与周围水的颜色匹配。

甲壳类动物幼虫的眼睛反射

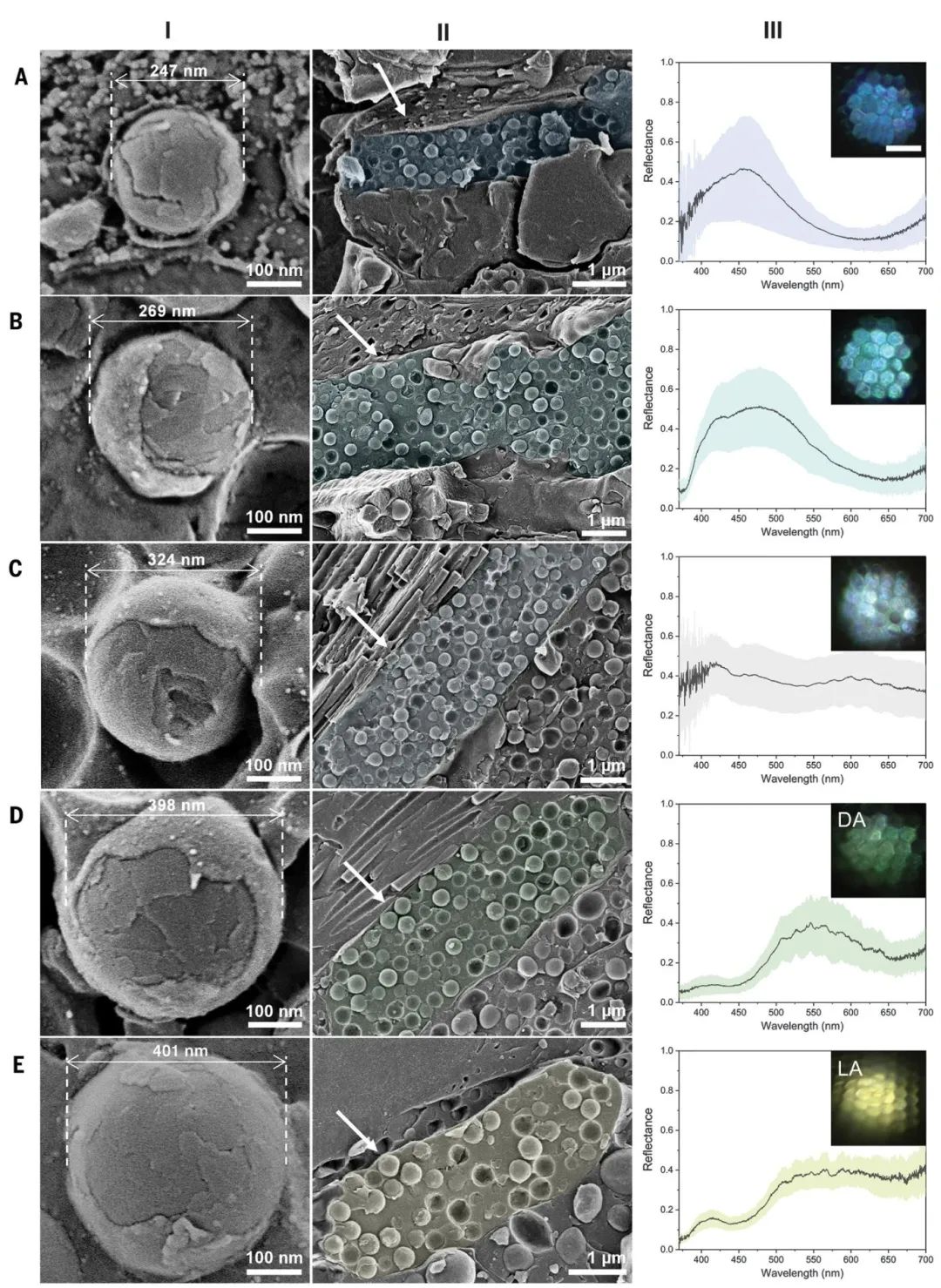

眼睛反射器微观结构

通过光学和低温扫描电子显微镜,进一步观察了其微观结构特性。十足目动物的幼虫眼睛,由六边形的眼睛单元构成,这种单元称为小眼。每个眼球的上半部分包含一个蛋白体,也就是结晶锥,用来引导光线至光感器上。研究显示,在结晶锥的底部有一种高度反射的材料,且这种材料不在光路中,使得来自锥体的光可以通过底层光感受器。结晶锥底部的材料,也就是反射器,是由400 nm 左右的颗粒聚集而成,而这些纳米球由结晶的异黄蝶呤组成。在之前的报道中,这种结晶的异黄蝶呤组成的纳米球,也存在于十足目动物的成虫中。异黄蝶呤是一种双折射有机材料,具有迄今为止报道的生物材料中的最高折射率(n0=1.96)。单晶异黄蝶呤,围绕中空核心排列成薄片,从而组装构成纳米球。在发育过程中,根据生物体视觉生态的变化,这种材料可以满足两种不同的光学功能:幼虫的隐身要求和成体的暗光视觉。

不同幼体反射单元的反射率和结构特性

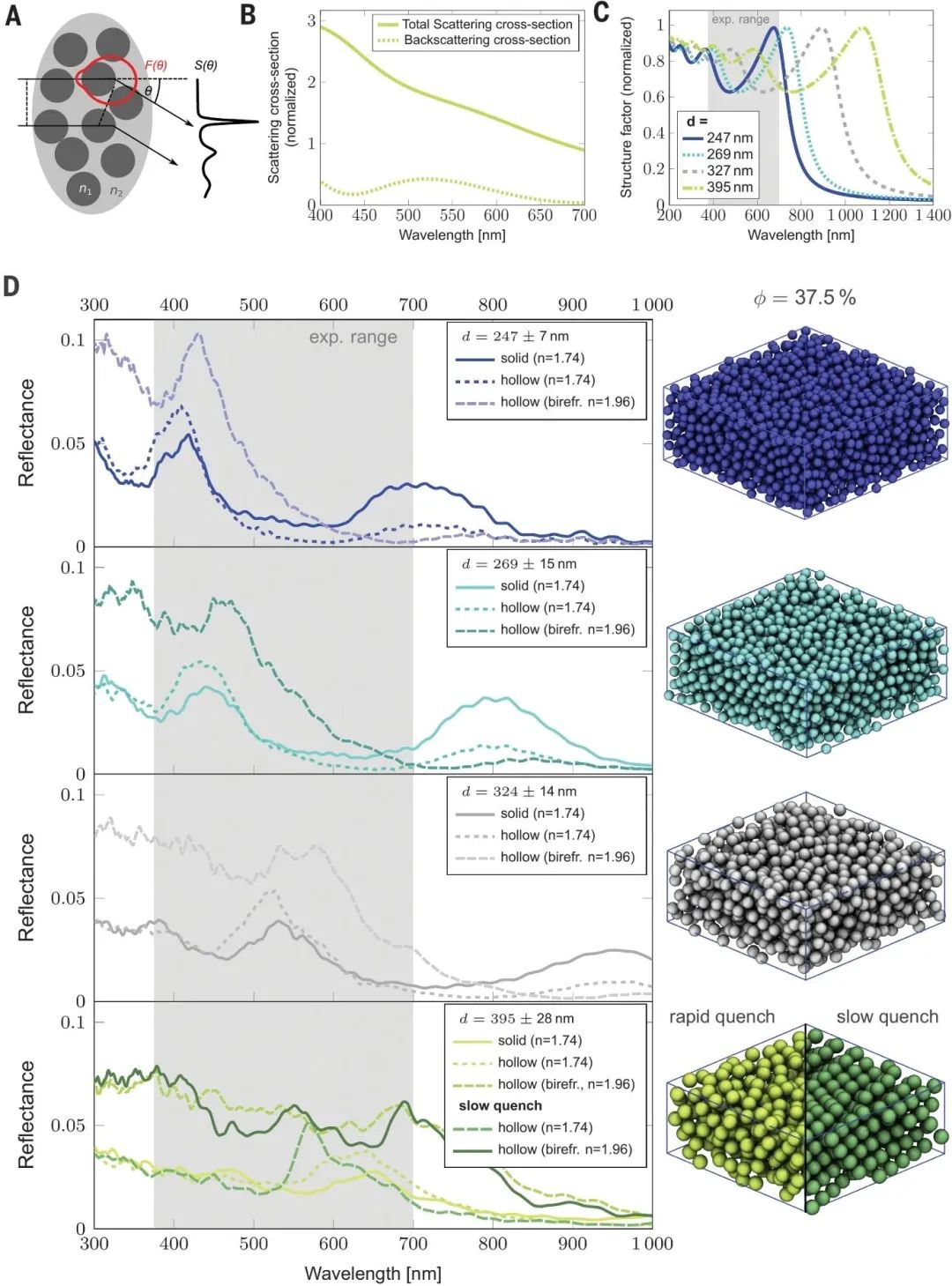

模拟光学特性

研究人员模拟眼睛反光伪装的特性,进行了光学建模。由于该纳米球缺乏长程周期性,显示出光子玻璃结构的短程位置排序,使用分子动力学模拟生成了光子玻璃,其与眼睛里的纳米球大小、各种填充分数以及结构都类似。结果显示,与固体各向同性颗粒相比,使用空心和空心双折射球体的模拟光子玻璃,可见峰强度增强,同时红外峰被抑制。

基于反光伪装的光学建模

【小结】

该研究结果表明,十足目动物的眼反光伪装,归功于结晶异黄蝶呤纳米球构成的光子玻璃。在这个基础上,通过模仿自然界的解决方案,可以优化和开发出更好的光子材料,用于太阳能、通信、遥感等一系列与光有关的技术。

以上文章转载于微信公众号BioMed科技,如有侵权,请及时联系我们修改或删除。