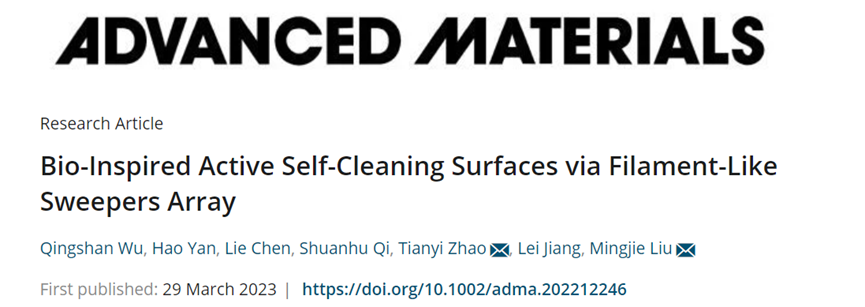

受生物启发的自清洁表面在海洋工程、生物医学和电子设备等领域具有关键作用。传统的自清洁表面分为静态和动态两类。静态自清洁表面可以通过在界面形成功能层来排斥液体污渍,但其在流体中无法抵抗高压或高剪切力的流体运动,且在表面吸附的固体污染物会逐渐填满其微观结构,从而削弱其长期自清洁能力。动态自清洁表面可以通过不断自我更新或在流体中形成动态的表面来主动保持清洁,如可降解聚合物涂层和电/气驱动的动态表面。然而,具有高清洁效率的动态自清洁表面所需要的能耗较高。因此,迫切需要开发一种能够结合低能耗和高清洁效率这两个优点的动态自清洁表面。

北京航空航天大学江雷院士、刘明杰教授、赵天艺副教授等人受珊瑚清洁触须的启发,报道了一种具有柔性细丝状清洁触须的主动自清洁表面。该清洁触须可以利用外部湍流的能量穿透粘性子层,去除粘附强度超过30 kPa的污染物。在振荡流下,由于动态屈曲运动,单个清洁触须的去除率可达99.5%。此外,作者开发了一种清洁触须阵列,其能通过像共轭波一样的协调运动,在10 s内完全清洁其覆盖区域。该主动自清洁表面依赖于清洁触须和液体流动之间的流固耦合,实现了主动的动态自清洁行为,打破了传统自清洁的概念。该研究以题为“Bio-inspired active self-cleaning surfaces via filament-like sweepers array”的论文发表在《Advanced Materials》上。

【带清洁触须的主动自清洁表面】

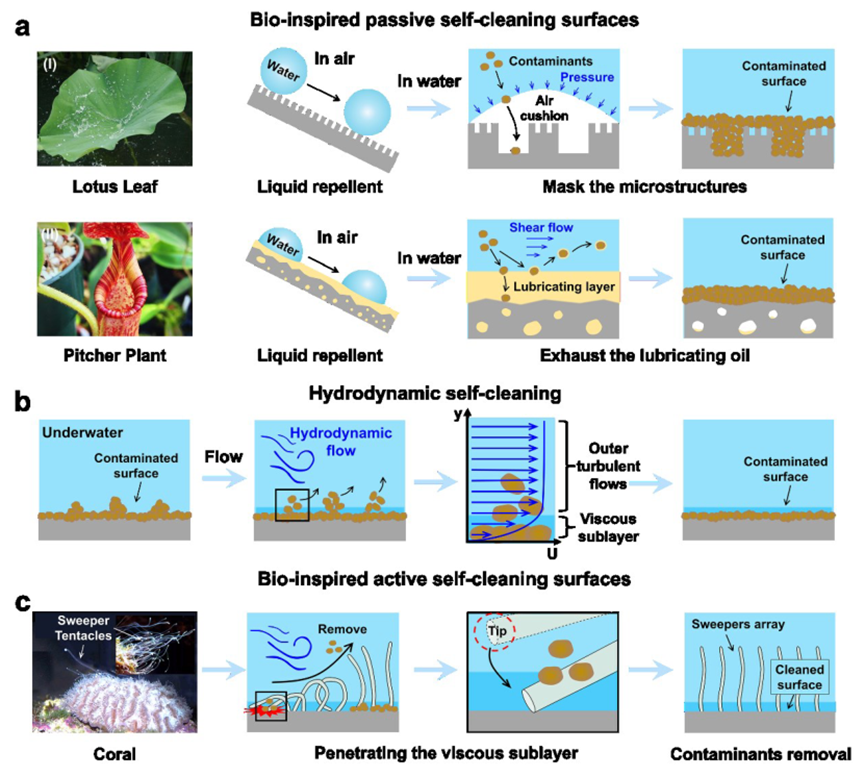

作者通过3D打印模板和复制方法制备了一系列柔性清洁触须,并合成了聚多巴胺改性二氧化硅颗粒(SiO2@PDA)作为人工污物。研究发现,SiO2@PDA层对PVA水凝胶表面的粘附强度为11.2±1.1 kPa,而对硅胶表面的粘附强度为36.14±1.0 kPa,相应的剪切应力分别为2.85 kPa和7.84 kPa。基于这种强粘附的SiO2@PDA有色污染物,作者可以实时可视化的自清洁过程,使用高速CCD摄像机来研究清洁触须的动作。首先,作者研究了水平流(α=0°)下单个清洁触须的自清洁行为。结果表明,在流速为1 m/s的水流下测试30分钟后,粘有污物的样品表面出现了一个短弧形的清洁空间。这说明即使外部湍流的能量不能直接作用于粘性底层的污染物,它也能驱动清洁触须穿透粘性底层以去除沉降的污染物。

图1 带清洁触须的主动自清洁表面

【单个清洁触须的主动自清洁】

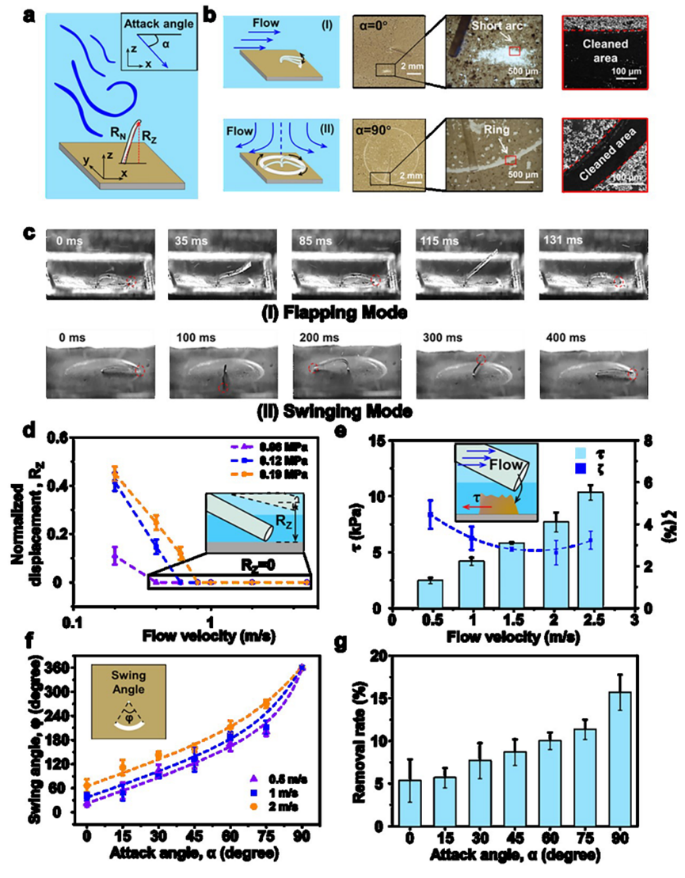

为了优化单个清洁触须的清除率,有必要引入更复杂的流体运动。为此,作者在水流的出口处增加了一个圆柱体,以产生交替的涡流。在这种振荡流的驱动下,单个清洁触须可以完全清洁其内部覆盖区域。结果表明,当在1 m/s的振荡流下测试120分钟时,单个清洁触须的污物去除率可以达到99.5%。此外,作者引入了示踪粒子来观察振荡流,并通过高速CCD相机分析了清洁触须的运动。研究发现,只有当清洁触须落到一边,同时有一个涡流沿清洁触须尖端到根部的方向移动时,清洁触须才能在三维空间产生特殊的动态弯曲运动。该动态弯曲运动被描述为两个阶段:一个是动力冲程,在这期间清洁触须会弯曲自身以接近根部;另一个是恢复冲程,在这期间清洁触须会笔直地返回到其原始配置。

图2 不同角度水流下单个清洁触须的主动自清洁

图3 振荡流下单个清洁触须的主动自清洁

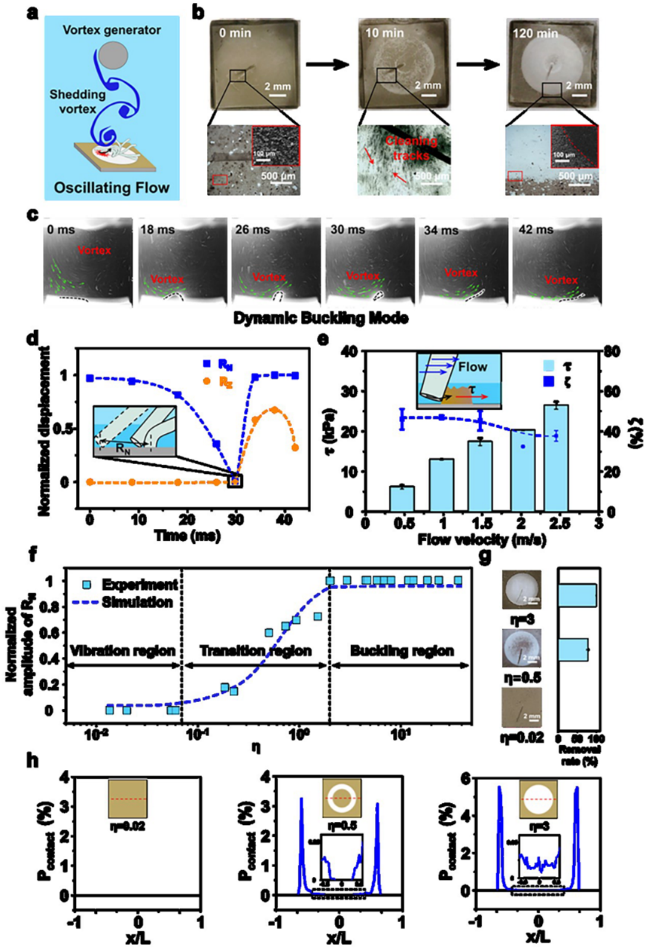

【清洁触须阵列的主动自清洁】

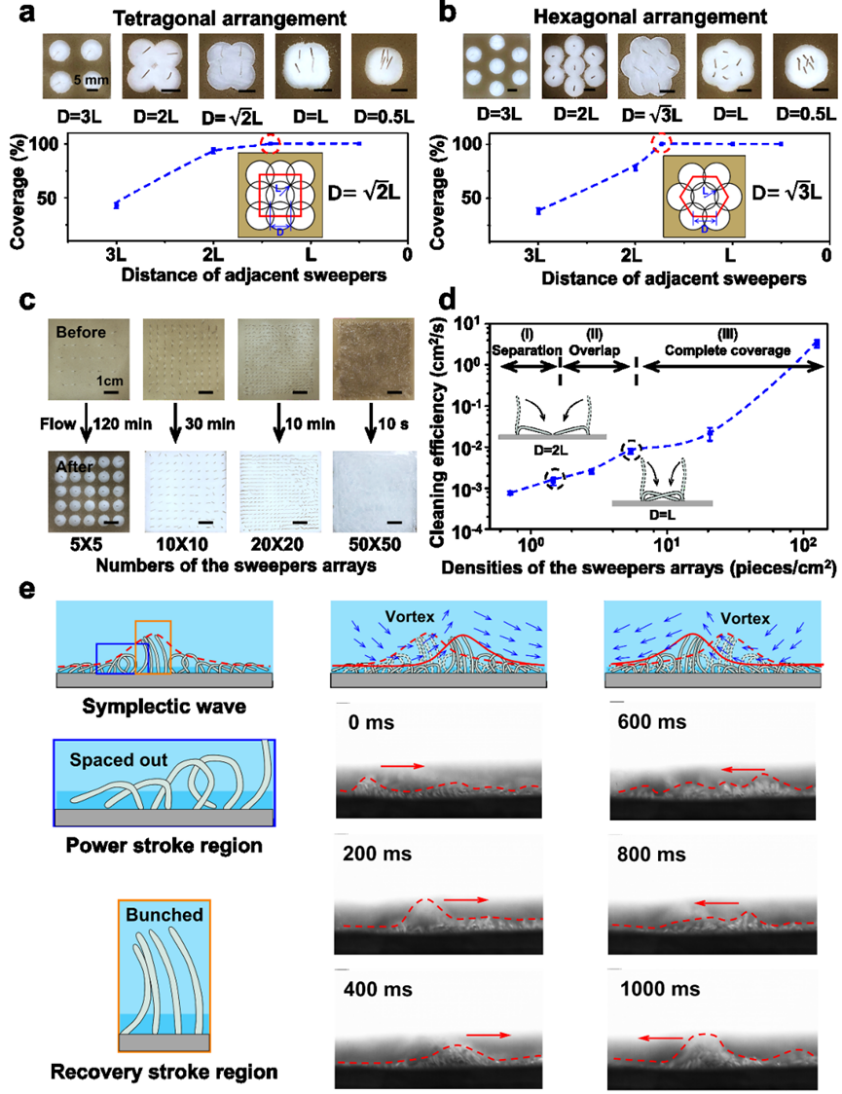

在优化了单个清洁触须的清除率后,作者进一步研究了清洁触须阵列的自清洁能力。作者研究了不同密度的清洁触须阵列的清洁效率,发现当清洁触须阵列的密度小于1.5 件/cm2时,各个清洁触须相互分离,导致其与单个清洁触须的清洁效率相似。而当清洁触须阵列的密度为125 件/cm2时,其清洁效率可以达到4.05 cm2/s,其覆盖区域可以在10秒内完全被清洁。为了了解高密度清洁触须阵列的高效自清洁能力,作者用高速CCD相机研究了扫地机阵列的运动。与单个清洁触须只能产生可能性极低的动态弯曲运动不同,由于相邻触须之间的协调,清洁触须阵列可以全部同步产生有效的动态弯曲运动。因此,清洁触须阵列产生能有效清洁的动态弯曲运动的概率大大增加。因此,清洁触须阵列的协同运动将完全清洁的时间减少到几秒钟,展现出了巨大的应用前景。

图4 清洁触须阵列的流体动力自清洁

总结:作者受珊瑚清洁触须的启发,提出了一种主动的自清洁策略。所开发的清洁触须可以利用外部湍流的能量穿透粘性子层。在振荡流下,由于动态屈曲运动,单个清洁触须可以完全清洁其覆盖区域。此外,清洁触须阵列可以通过共轭波的协调运动表现出高效的自清洁行为。该流体-结构耦合机制有望成为未来自清洁策略的指导原则。

以上文章转载于高分子科学前沿,如有侵权,请及时联系我们修改或进行删除。