华南师范大学华南先进光电子研究院周国富教授团队王耀教授课题组在《Advanced Functional Materials》上发表了一篇题为“A Plant-inspired Light Transducer for High-performance Near-infrared Light Mediated Gas Sensing”的原创工作。王耀教授为论文通讯作者,课题组博士研究生梁红萍为论文第一作者,华南师范大学为第一完成单位。

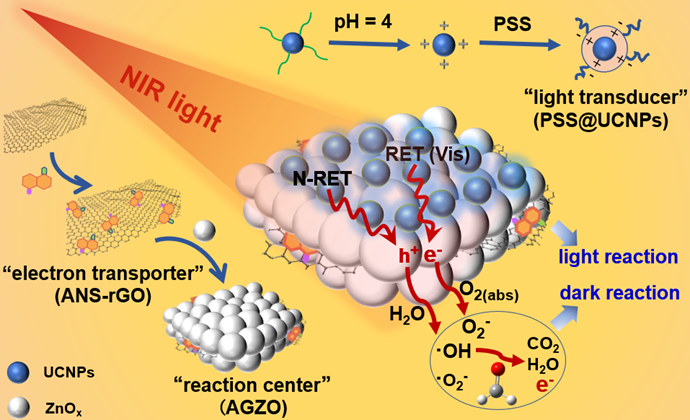

红外光(包括近红外光、中红外光和远红外光)在阳光中所占的比例接近50%,如何有效利用红外光一直是各领域科学家所追求的。近红外光作为红外光中能量最高的部分,与紫外可见光相比,具有来源丰富、能耗低、穿透深度大等优点,近红外增强室温气体传感器的研制越来越具有实际应用前景。此外,叶绿素类囊体膜是植物光合作用中的反应平台,由“光转换器”、“电子传递体”和“反应中心”组成。在光照下,类囊体膜中的“光转换器”接收光能,并通过“电子传递体”将其传递到“反应中心”。在这个过程,太阳光能通过植物内部的氧化还原过程快速有效地转化为电能和化学能。类囊体膜的特殊结构和光合作用机制启发王耀教授课题组进行设计,是否可以构建一种人工“光转换器”来吸收近红外光并用于气体传感?

具有反斯托克斯位移发光特性的上转换纳米颗粒(UCNPs)可以将低能的近红外光(NIR)转换为高能的紫外可见光(UV-Vis),因此可用作一种人工“光转换器”,通过吸收近红外光后发射紫外可见光用于激活气体传感过程。受植物光合作用结构和过程的启发,首次提出了一种简便且通用的策略来制备近红外光介导室温传感增强的气体传感器,并揭示了其传感机制。

图 1 仿生“类囊体膜”结构的构筑及其近红外光介导传感示意图。

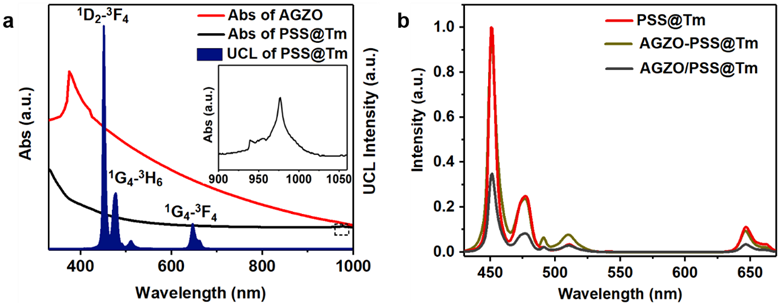

通过匹配UCNP的上转换发射和传感材料的UV-Vis吸收是设计近红外光介导传感器的关键。通过研究UCNPs与气体传感材料组装前后的吸收和发射特性,验证了所提出的NIR介导气体传感器的可行性。

图2(a)PSS@Tm(黑色曲线)和AGZO(红色曲线)的UV-Vis吸收谱图,蓝色曲线为PSS@Tm的荧光光谱;(b)PSS@Tm、AGZO/ PSS@Tm和AGZO- PSS@Tm薄膜在980 nm下的荧光光谱。

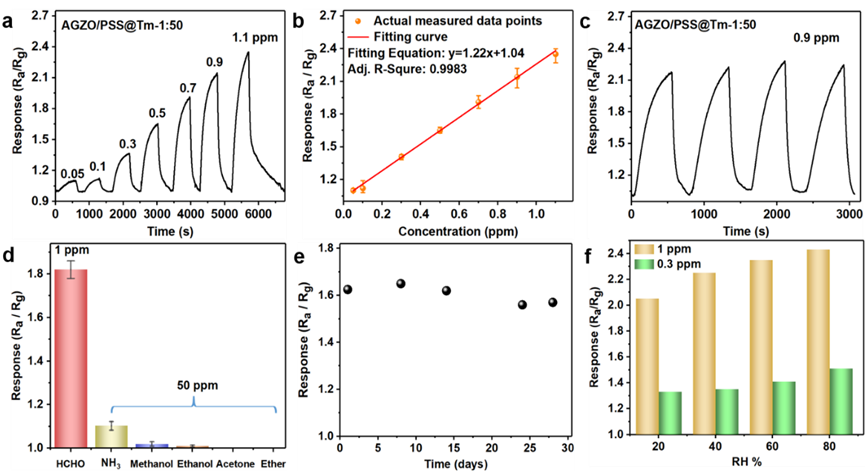

测试结果表明,近红外光介导的“类囊体膜”气体传感器具有良好的线性关系(R2= 0.99724),灵敏度为1.22/ppm,同时具有良好的重复性、选择性、长期稳定性和抗湿性。通过将上转换纳米颗粒应用于其他金属氧化物(如In2O3和SnO2)体系后,证实了这种策略的普适性。同时,通过远程器件外部激活传感器,证实近红外光介导气体传感是保留NIR的高穿透性等优点并满足传统气体传感材料的活化能要求的一种理想策略。

图3 (a)AGZO/ PSS@Tm-1:50传感器在980 nm光照下暴露于0.05~1.1 ppm甲醛时的响应曲线,及其(b)相应的响应值拟合曲线;(c)传感器对0.9 ppm甲醛的响应稳定性;(d)传感器对甲醛的选择性;(e)传感器在0.5 ppm甲醛下的长期稳定性;(f)传感器在20%~80%的不同相对湿度下对0.3 ppm和1 ppm甲醛的响应。

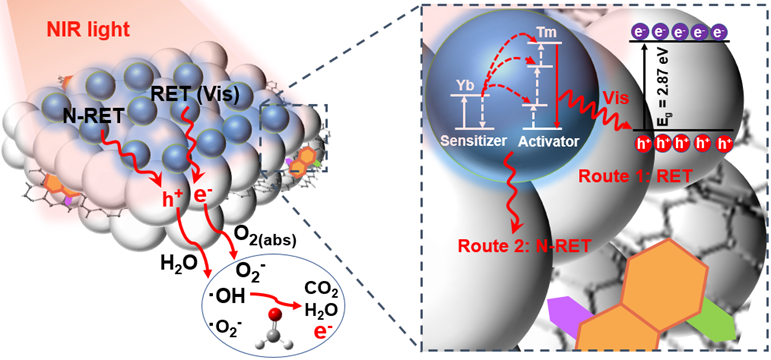

经980 nm光照,Yb3+作为敏化剂将能量转移到Tm3+活化剂的1D2和1G4水平,并发射出可见光。一方面,能量高于AGZO带隙的高能可见光子激发AGZO产生光生电子(e–)-空穴(h+)对。另一方面,PSS@Tm可以通过非辐射共振能量传递(N-RET)将能量直接传递到AGZO传感材料。因此,AGZO表面上吸附的氧O2(abs)与这些电子(e–)反应生成O2–氧物种。AGZO表面上吸附的H2O与空穴(h+)反应生成羟基自由基(·OH)。当引入HCHO后,HCHO与O2–和·OH发生反应,向AGZO释放电子,实现气体传感过程。

图4 AGZO/ PSS@Tm“类囊体膜”传感器在980 nm光照下的甲醛传感机制示意图

本项研究成果模拟植物中叶绿素类囊体膜的结构及其光合作用过程,成功构建了“类囊体膜”传感结构。NIR介导气体传感器的实施,不仅为紫外/可见光激活气体传感器提供了一种有前途的替代方案,而且还解决了传统气体传感材料难以直接被近红外光激活的问题,建立了气体传感新机制。基于这个平台,近红外光可以简便、高效地激活传统的气体传感材料,极大地拓展了NIR光的应用领域。

本研究工作得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、“111计划”、广东省光信息材料与技术重点实验室、广东省教育厅创新团队和广州市科技计划等项目的支持。

以上文章转载于化学与材料科学,如有侵权,请及时联系我们修改或进行删除。