近年来,纳米载体已被广泛用于多种疾病治疗的研究,特别是对肿瘤的治疗。由于细胞膜的天然特性,细胞膜包裹的纳米颗粒的纳米载体系具有一定的临床前景,其可以增强循环、积累和渗透到肿瘤部位,以及增加细胞内化。目前细胞膜仿生载体递送体系的类型主要有:递送小分子药物、包裹聚合物纳米颗粒和金属纳米颗粒,尽管取到了非常多的研究,但是细胞膜包裹纳米颗粒的物理化学性质(例如,纳米颗粒的尺寸、表面电荷、形状和弹性)对纳米-生物相互作用的影响的研究仍然非常少。因此,我们非常渴望了解具有何种特性的细胞膜仿生纳米载体在纳米-生物相互作用中是表现得更有优势的。

于此,暨南大学戴箭课题组基于包裹不同的内核而具有不同弹性的纳米级红细胞膜仿生载体(erythrocyte membrane cloaked nanoparticles, nanoEM),探究了细胞膜仿生纳米颗粒的弹性物理因素在纳米-生物相互作用的影响。研究发现相比于更软和更硬的nanoEM,具有中等弹性的nanoEM在细胞内化、肿瘤积聚和渗透中更具有优势。

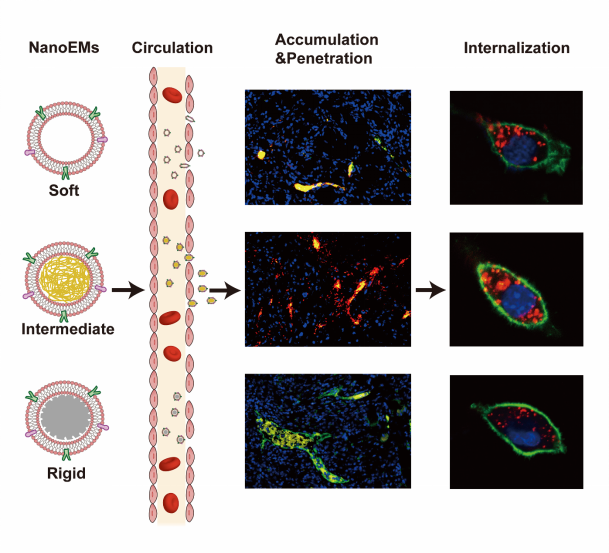

图1.不同弹性模量在血液循环、肿瘤积聚/渗透和细胞摄取中的影响。

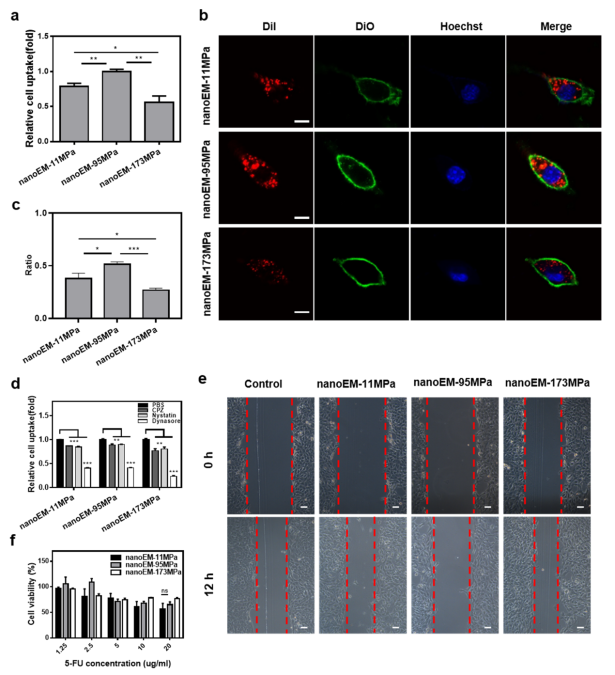

研究人员通过红细胞膜包裹不同的内核材料(生理盐水、明胶纳米颗粒、铂纳米颗粒),构建了三种不同弹性的nanoEM,这分别对应目前主流的三种纳米载体,即脂质体、聚合物和金属纳米颗粒。利用了原子力显微镜来测量了在水相中的nanoEM的杨氏模量,量值的范围从11MPa到170MPa;而粒径/电位结果表明三种nanoEM的其他物理化学因素保持一致。在细胞研究中,中等弹性nanoEM在细胞摄取和抑制细胞迁移中表现得更有优势,其中,在细胞摄取途径研究中,研究发现软的和中等的纳米颗粒可通过两种途径进入细胞:分别是经典内吞和膜融合途径。

图2. 具有不同弹性的nanoEM介导的体外细胞摄取。(a)细胞摄取百分比。(b)共聚焦激光扫描显微镜图。(c)nanoEM与癌细胞膜的共定位比率。(d)不同内吞抑制剂处理细胞后的nanoEM的细胞摄取。(e)使用负载5-FU的nanoEM处理后的细胞迁移,以及(f)细胞毒性。

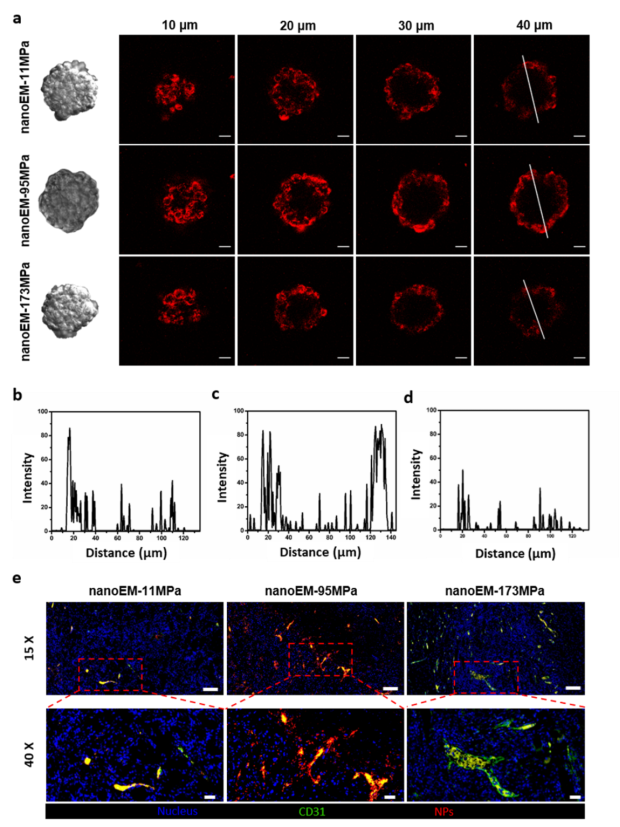

在肿瘤渗透和积聚实验中,同样,具有中等弹性的nanoEM更多地积聚在肿瘤处,并渗透到肿瘤内部和肿瘤地乏氧部位。此外,在体内生物分布实验中,肿瘤部位的荧光信号在24 h时具有较高水平,表明肿瘤积聚的nanoEM数量在这个时间点达到一个峰值,这为后期nanoEM用于肿瘤治疗的研究提供了一定的指导意义和诊断。因此,该研究对于后期用于肿瘤治疗的纳米载体的优化具有指导和借鉴意义。

图3. 具有不同弹性的nanoEM介导的肿瘤渗透。 (a) 体外肿瘤细胞球实验。 (b-d) 肿瘤球的荧光强度分布。(e) 肿瘤切片中nanoEM中的血管外渗。

该项目研究获得国家自然科学基金(32071381、21574148、21104097、31870943)、广东省自然科学基金(2021A1515010227、2014A030313152)等项目的资助,谨此感谢。

以上文章转载于微信公众号 MaterialsViews,如有侵权,请及时联系我们修改或进行删除。