界面太阳能蒸发(Interfacial Solar Steam Generation,ISSG)是一种通过海水淡化来生产清洁水的方法,在解决全球淡水资源短缺问题中具有重要意义。碳基材料由于其成本低、可重复使用和出色的光热转换能力,被广泛应用于ISSG中。石墨烯的高太阳能吸收率使其成为ISSG应用中的理想光热材料。传统的石墨烯基太阳能蒸汽蒸发器制造方法包括水热法、化学气相沉积、热剥离和冷冻干燥等。然而,这些方法由于高成本和复杂的制备工艺,限制了其大规模应用。激光诱导石墨烯(Laser-Induced Graphene,LIG)是一种新颖的石墨烯材料合成技术,能够快速形成薄层多孔石墨烯层。通过表面改性使得LIG具有更好的亲水性成为提升石墨烯基蒸发器性能的一大策略。

近日,中山大学先进制造学院吴嘉宁、余树东课题组提出了一种新型的激光诱导多孔石墨烯/CuO复合材料,用于高效的太阳能蒸汽生成。该复合材料具有丰富的多孔结构,石墨烯层上分布有CuO纳米颗粒。材料展示了高达98.8%的太阳能吸收率和显著改善的亲水性。在1太阳辐射下,LIG/CuO-200的水蒸发速率达到2.54 kg m−2 h−1,蒸发效率为91.1%。此外,净化后的水符合饮用水标准,展示了在海水淡化中的巨大潜力。未来的研究可以进一步优化材料的性能和稳定性,推动规模化生产,并验证材料在实际应用中的长期效果。相关工作以“Laser-induced Porous Graphene/CuO Composite for Efficient Interfacial Solar Steam Generation”发表在国际期刊《Advanced Functional Materials》(中科院一区,IF:19.0)上。

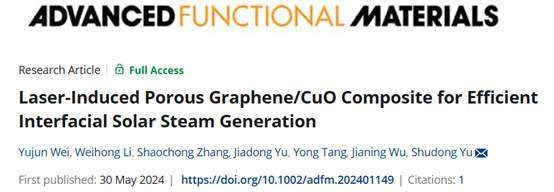

图1 展示了LIG/CuO复合材料的制备过程及扫描电子显微镜(SEM)图像。(a) LIG/CuO复合材料的制备过程如下:聚酰亚胺(PI)薄膜进行等离子清洗后,将不同浓度的CuCl2溶液通过旋涂法涂覆在PI薄膜上。在热板上将PI膜充分加热干燥后通过CO2激光扫描,在PI薄膜上诱导形成多孔LIG/CuO复合材料。(b)-(g) SEM图像展示了没有使用CuCl2溶液处理的多孔LIG样品和使用200 g/L CuCl2溶液处理的多孔LIG/CuO复合材料样品(标记为LIG/CuO-200)。LIG和LIG/CuO-200样品都展现出了分级多孔形貌,但LIG/CuO-200样品的表面修饰有大量的CuO纳米颗粒,而LIG样品的表面则没有这些纳米颗粒(见图d和g)。

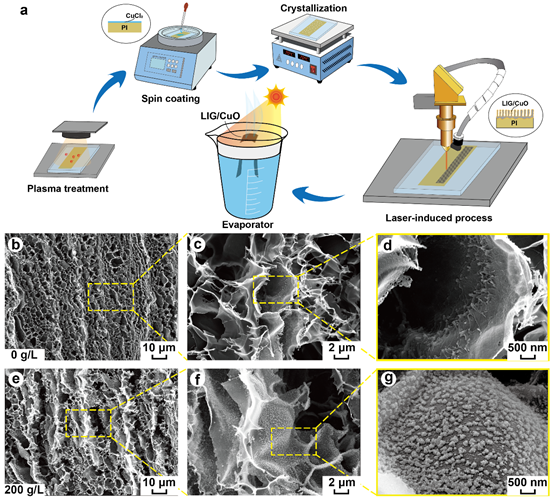

图2对LIG和LIG/CuO复合材料进行了表征。(a) 拉曼光谱。 (b) 根据拉曼光谱数据计算的ID/IG、I2D/IG和FWHM值。(c) 沿a轴的晶粒尺寸。PI膜表面在CuCl2溶液涂覆和激光的共同作用下生成了薄层石墨烯。(d) XPS全谱。(e) LIG/CuO-200的Cu 2p XPS光谱,石墨烯的表面附着了CuO纳米颗粒。 (f) FTIR光谱,亲水官能团的引入增强了LIG/CuO复合材料的亲水性。

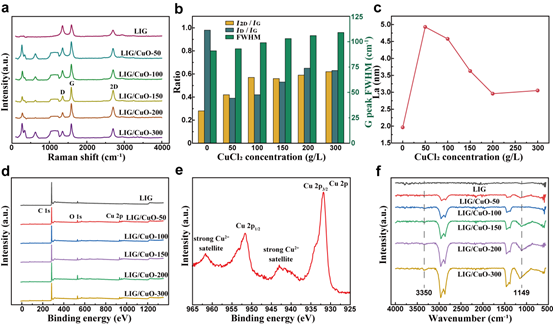

图3对LIG和多孔LIG/CuO复合材料的吸光性能及输水性能进行了表征。(a) LIG和多孔LIG/CuO复合材料的吸光度。与LIG相比,多孔LIG/CuO复合材料的吸光性能略有提高。(b) LIG和多孔LIG/CuO复合材料的接触角。CuO显著增强了多孔LIG/CuO复合材料的亲水性。(c) LIG和多孔LIG/CuO复合材料的毛细高度和(d)吸水性能。多孔结构和CuO微团簇增强了材料的输水性能。

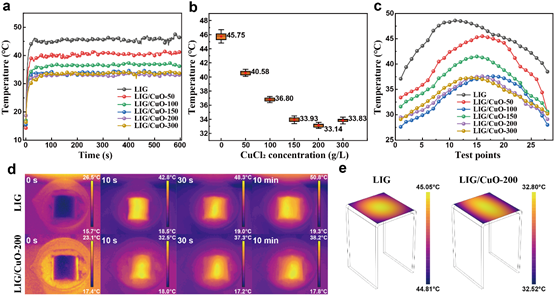

图4多孔LIG/CuO复合材料的光热转换性能。 (a) 材料表面在1个太阳光照强度下随着照射时间的增加表面温度的变化。表面温度在5分钟内稳定。多孔LIG/CuO复合材料相比于LIG具有较低的表面温度,这归因于LIG/CuO更强的输水性能增强了蒸发,从表面带走了更多热量。 (b) 多孔LIG/CuO复合材料的稳态温度。(c) 多孔LIG/CuO复合材料表面的稳态温度分布。由于毛细力和重力的共同作用,蒸发表面两侧的温度低于中间的温度。(d) LIG和LIG/CuO-200在0秒、10秒、30秒和10分钟照射时间下的红外图像。(e) LIG和LIG/CuO-200在稳态下的温度模拟结果。

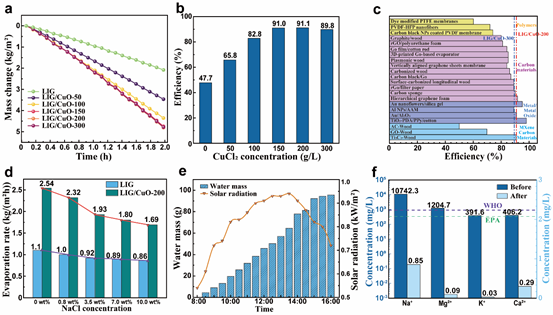

图5基于多孔LIG/CuO复合材料制作的ISSG蒸发性能。 (a) 在1个太阳光照强度下ISSG的蒸发速率和 (b) 效率。(c) 与已发表蒸发器效率的比较。(d) 在不同盐度水平的海水中,包括0 wt.%、0.8 wt.%、3.5 wt.%、7.5 wt.%和10.0 wt.%中的蒸发速率。(e) 室外8小时蒸发测试。 (f) 实际海水在脱盐前后Na+、Mg2+、K+和Ca2+离子的浓度。

以上文章转载于微信公众号国际仿生工程学会,如有侵权,请及时联系我们修改或进行删除。